新緑の風薫る5月8日、霞が関ビル34階の「霞会館」において第9回放研シニア春秋会が開催されました。

桜友会からは耀副会長のご臨席を頂き、総勢41名の会員が参加されました。

最初に山本会長よりご挨拶があり、「最近仲間に会うと、孫と病気の話ばかり、今日はそういうことは忘れて大いに楽しもう!」と参加者に話かけられたのに続き、桜友会の耀副会長からは、ピラミット校舎の跡地に完成した中央教育研究棟12階に桜友会が利用できるラウンジが秋には開設されること、また現在学習院が進めている「教育改革推進資金」のご協力依頼の話がありました。今回は趣向を変えて、第1部に教養カルチャーを企画し、講師に当部出身のアナウンサー石井和子(旧姓山口)さんを迎えて、講演をお願いしました。演題は「天気で語る 源氏物語-平安の気象予報士 紫式部」。石井講師は長く気象予報士会の会長を務め、講演と同名の著書で日本文芸大賞研究優秀賞を受賞するなど、多くの分野で現在も活躍中です。紫式部が生きた平安の雅の世界にも厳しい季節の移り変わりがあった、ことが印象に残りました。

その後、懇親会に移り懐かしい仲間たちの笑顔に華が咲いた様な雰囲気があちらこちらに……、楽しい時間が瞬く間に過ぎていきました。

来年もまた、是非お会いしましょう!!

<訃報>

砂田昌宏さん(S36卒・政経)71歳

シニア春秋会には毎年必ず参加され、今回も快活なご様子で参加されておりましたが、6月22日に急逝されました。 故人のご冥福をお祈りし、謹んで皆さまへお知らせ申し上げます。

合掌 (S41法 千葉記)

第23回 オール学習院の集い

第23回 オール学習院の集い

桜友会ハワイアンクラブの概要

桜友会ハワイアンクラブの概要

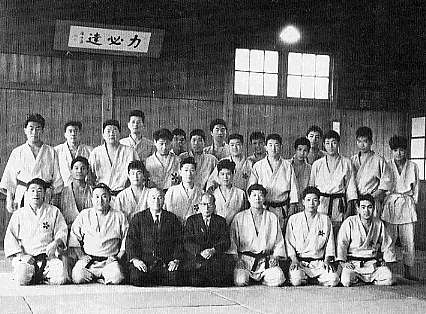

平成17年2月26日、学習院大学ソフトボール部の部長兼監督として40数年にわたってご指導いただいた齋藤滋雄教授の定年退職を記念する会が目白で催された。男・女ソフトボール部OB会を中心に現役部員をまじえた記念の会で、午前中は大学北グラウンドでの現役対OB戦、午後は百周年記念会館小講堂での200名を集めた「退官を祝う会」と、終日をかけた盛大なものとなった。

平成17年2月26日、学習院大学ソフトボール部の部長兼監督として40数年にわたってご指導いただいた齋藤滋雄教授の定年退職を記念する会が目白で催された。男・女ソフトボール部OB会を中心に現役部員をまじえた記念の会で、午前中は大学北グラウンドでの現役対OB戦、午後は百周年記念会館小講堂での200名を集めた「退官を祝う会」と、終日をかけた盛大なものとなった。