学習院大学「あるける同好会」は、1958年の設立から半世紀以上にわたって活動してきた歴史ある団体。「同好会」という名称ではありますが、運動部常任委員会に所属する公認団体です。令和元(2019)年11月17日には創部60周年記念式典(於・百周年記念会館)が開催されました。

2017年4月16日撮影

2017年8月10日撮影

学習院大学「あるける同好会」は、1958年の設立から半世紀以上にわたって活動してきた歴史ある団体。「同好会」という名称ではありますが、運動部常任委員会に所属する公認団体です。令和元(2019)年11月17日には創部60周年記念式典(於・百周年記念会館)が開催されました。

2017年4月16日撮影

2017年8月10日撮影

令和元年12月

桜鞍会会長 勝田美智雄

令和元(2019)年11月24日に桜鞍会は輔仁会馬術部と共催で、「学習院馬術発足140周年記念祝賀会」を開催致しました。

「学習院馬術」は明治12年、神田錦町の本院馬場に於いて「学習院馬術開業式」が挙行された事を始まりとしており、令和の時となりました本年、発足140周年を迎えました。

祝賀会には、桜鞍会名誉会員で在らせられる

上皇上皇后両陛下のご臨席を賜り、来賓として院長、桜友会会長、院関係者、友好校、桜鞍会会員、現役学生等220名の多くの方々にお集まり頂きました。

祝賀会の第一部は、馬場に於いて現役部員によるカドリール演技を皆様にご覧頂き、両陛下には懐かしい思い出のある厩舎付近のご散策もして頂きました。第二部は、百周年記念会館に会場を移して懇親の宴を開き、同期や先輩後輩、他校との懇親交流の輪が広がり、大いに盛り上がりました。

両陛下もお楽しみのご様子と拝察致しました。当日、140周年を記念して桜鞍会より馬術部に金一封を贈呈致しました。

以上

カドリール(複数の馬で行う供覧馬術)をご覧になる上皇上皇后両陛下

ご来賓、友好校の方々と当日参加者との集合写真

令和元(2019)年10月17日、郡山市の郡山第一中学校を訪れ、応援やチアリーダーの演技、吹奏を披露し、生徒に元気を届けた。リーダー部、吹奏楽部の学生114人が同校の生徒734人と交流しました。

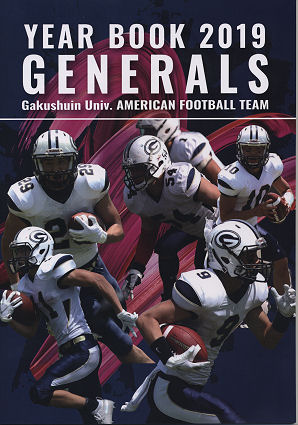

アメリカンフットボール部に期待する

アメリカンフットボール部に期待する

学習院院長 内藤政武

学業を最重点に置くと同時に課外活動を重視する。これが勢いのある学習院の基本姿勢であると考えています。現在のところ文化活動もスポーツ活動も、活発に行われていると云うのが、私の実感であります。その中でとりわけアメリカンフットボール部の動きには注目しているところです。

現状は大きな目標に向かって、新しい監督のもと、現役の選手は必死に練習に取り組んでいると理解しています。私の執務する事務所の6階から練習風景を見降ろすことが出来ますので、時間が空けば眺めていますが、それは頼もしい限りです。監督の指示命令を眞執に受け止めてひたむきに、練習している姿が認められます。試合に対処する方針も作戦も変わって来たと聞いています。即、明日からの結果を出すのではなく、先を見据えた勝利を目指す姿は、頼もしい限りであります。

それに加えてOBの応援、支援も素晴らしいものがあります。強化のためには軍資金がどうしても必要だと思います。大勢のOBが一丸となって、学習院アメリカンフットボール部への募金が、指定寄付金として入金されています。大変な勢いです。大口入金は私のところに報告がなされますが、如何にOBが一丸となって現役の選手達に懸ける思いが大きいかが分かります。必ずやこのOBの思いは達成されなければいけないし、また現役諸君もそれに応えて、軍資金を無駄にしないよう、一層の努力をしなければならないと思います。現役とOBの勢いが一体となって総合力を発揮することを期待しています。

やはり試合には勝たなければいけません。これからのリーグ戦に連戦連勝を続ける、学習院大学アメリカンフットボール部の成果が現れる日が、待ち遠しく思われます。期待に応えて下さい。

香川達夫大学名誉教授の満93歳のお誕生日をお祝いする会が、令和元(2019)年6月29日刑法ゼミOB・OG会、香櫻会主催の下、池袋・祥雲寺の書院にて開催されました。

香川達夫大学名誉教授の満93歳のお誕生日をお祝いする会が、令和元(2019)年6月29日刑法ゼミOB・OG会、香櫻会主催の下、池袋・祥雲寺の書院にて開催されました。

当日は先生ご夫妻もお元気に参加され、総勢45名を超えるOB・OGが境内に移築された旧伏見宮別邸の書院から、梅雨映えの緑豊かな境内を眺めつつ、1年ぶりの旧交を温めました。

先生ご夫妻の当日のスピーチは、下記You Tubeにて公開しております。

https://youtu.be/4lnGxvTUdDw または『香川ゼミ2019』にて検索可能です。

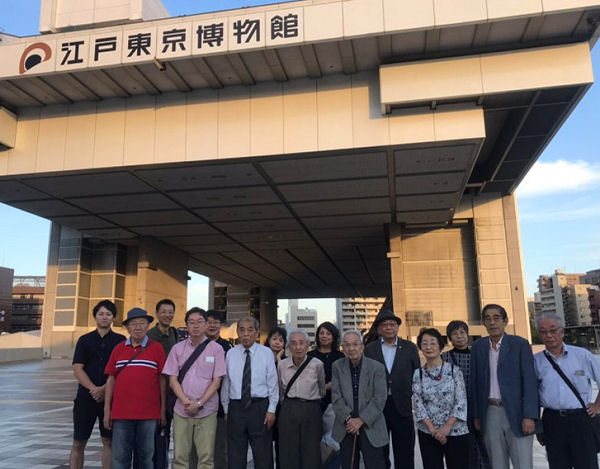

観光事業研究部OBOG会主催の両国ツアー、江戸東京博物館見学及び旨いちゃんこ鍋を囲んでの懇親会が、季節外れの気温30度と猛暑の中、総勢21名参加で開催されました。

諸先輩方のご尽力により、江戸東京博物館見学においては、桜友会参与であり学芸員資格をもつ梶本孝雄様(昭32経)にご案内して頂き、江戸時代から現在までの移り変わりを詳細にご説明頂き、大変勉強になりました。ありがとうございました。

また、ちゃんこ巴潟では、絶品の塩味ちゃんこ鍋を思う存分堪能し(特に“つみれ”が絶品)、博物館見学の感想・OBOG会員の近況など話も尽きず、お酒の量も自然と増えて、楽しい時間を過ごせました。

次回も観研ツアーを開催しますので、奮ってご参加お願いします。

(文責)渉外担当役員 伊藤 快(平成31年卒)

江戸東京博物館見学

ちゃんこ巴潟 懇親会

ちゃんこ巴潟 懇親会

学習院沼津游泳会とは

中等科、女子中等科、初等科で現在も毎夏行われている伝統ある臨海学校において、生徒・児童への游泳指導、および行事の事前準備・後片付け等を行う卒業生助手で組織された団体です。 団体創設は昭和43年秋として、平成30年11月に50周年を迎えました。

学習院沼津游泳会50周年記念誌発行にあたり

沼津游泳会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

沼津游泳会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

この度、沼津游泳会創立50周年を祝い、また今後の更なる発展を祈り、記念誌を発行することとなりました。内藤院長先生をはじめとする先生方、学校関係者の皆様、游泳会員各位から多くのご寄稿を頂きました。この場を借りまして深くお礼を申し上げます。

游泳会が創立から50周年を迎えられましたのも、游泳会員諸氏、とりわけ長年に渡り代表として会を率いられた池田賢司先輩をはじめとする諸先輩方の尽力の賜物であることは間違いありません。これからも先輩方から受け継いだものをしっかりと守り、游泳会がさらに発展していけるよう力を注いでいきたいと考えております。

毎夏の游泳行事においては、学校や先生方との信頼関係をさらに強固なものにするべく、一致団結をし、母校の臨海学校の継続・発展のために貢献していく所存です。平成3年以降は「脚立入れ」と称し、游泳行事の事前準備のための和船搬出、脚立やブイの設置、杭打ちの作業などは、学校から游泳会に委託されており、益々責任の重みを感じるところであります。

この記念誌が、今後も続いていくであろう学習院沼津游泳行事、また游泳会の活動の道標になることを願いまして、発行にあたっての挨拶とさせていただきます。

令和元年7月吉日

学習院沼津游泳会代表

虎岡 良祐

50周年記念式典

2018年11月11日 学習院創立百周年記念会館小講堂にて

学習院沼津游泳会50周年記念に寄せて

学習院 院長 内藤政武

游泳会が昭和43年に発足してから、50年を迎えるという。まことにお目出度いことであり、尚且つ継続の大きな力を讃えたい。そして学校行事としての学習院沼津游泳臨海学校を自らの手で支えたいという、母校支援の行動に、学校法人学習院として感謝と敬意を表するものである。

アカフンで水泳教練を実行する学習院の游泳場での歴史は明治に遡るが、百年以上継続して実行している学校はほとんど無いくらい、運営は難しい。海難事故、天候被害、指導者不足と指導力の低下、経費不足等々どれを採ってみても、これらを克服しなければ永続きしないのである。それを助けて沼津游泳の授業が充実して続けられているのは50年を迎える游泳会のお陰である。水泳が好きである、子供達が好きである、指導するのが好きである、沼津が好きであるというだけでの問題では無いと思う。游泳会が無かったら、この沼津臨海学校は続かなかったと思う。それを考えると如何に游泳会の貢献が大きかったか、そしてその存在の偉大さに、頭の下がる思いである。重ねて厚く御礼を申し上げる次第である。

何しろボランティアである。皆それぞれに仕事を持っている方々ばかりである。休暇を沼津の日程に合わせて取るだけでも、その遣り繰りにご苦労されていることと思う。

私は学習院長に就任以来毎年、初等科、中等科、女子中等科の游泳臨海学校に伺っているが、子供達が嬉しそうに、生き生きと浜辺を駆け回り、準備運動をして、海へ飛び込んで行く姿を見て、これが学習院の教育だ、学習授業だけでは無い厚みのある教育だと、つくづく実感するのである。その時いつも脳裏に浮かぶのは游泳会の皆さんの日頃のご苦労に感謝しなければならないなあ、という思いである。

私はあえて正装で海浜に立っている。子供達が遠泳ではるか沖の方まで泳ぎ出すとき、隊列を組んでキチット泳いで行く、この脇には游泳会の皆さんがばとんど一対一で伴泳する。どんどん姿は小さくなって行くけれども、泳いでいる生徒が陸を見れば、私の姿をかすかながら確認してくれているのではなかろうか、という淡い期待をしながら、なるべく直立不動で立哨している。海からの風は何とも言えず涼やかである。私の気持ちも涼やかである。そして勢いのある学習院がここ沼津でも実行されているという、実感がひしひしと伝わってくるのである。

これからもこの学習院の素晴らしい伝統行事は続けていく必要がある。なくてはならない沼津臨海学校、これを支えてくださる游泳会に今後も頼らなければならない。游泳会50年の歴史を更に積み重ねていただいて、発展されることを祈るとともに、記念日にあたりお祝いの言葉と御礼の言葉を申し上げる次第である。

令和元(2019)年6月22日、卓球部創部70周年記念祝賀会がリュド・ヴィンテージ目白にて開催されました。

学習院院長・内藤政武様、桜友会より副会長・楢原茂子様、斉藤守弘様、三田由美様、卓球界より織部幸治様、高木和健一様、そして甲南大学と四大学の卓球部OBOG会長のご出席を賜りました。また、北海道から九州まで全国のOBOGにも参加いただき、学生を含めて総勢144名の盛会となりました。昭和24年に創部された川西剛様のご発声による乾杯で懇親会がスタート。

ビンゴ大会などで盛り上がりました。OBOG会より新入部員へ統一ジャージの贈呈、監督の謝辞の後、卓球部に貢献いただいた方々への表彰が行われ、部長の小山明宏先生、総監督の六車徹様、相賀晋様、成澤武彦様、村野淑人様、岩上義彦様、亀田延幸様へ表彰状が贈呈されました。

男子主将の三位君のリードによる院歌斉唱、六車総監督の謝辞にてお開きとなりました。

岡本 誠(昭55経) okamotom@nifty.com

1.2回戦 8月16日(金)

場所 学習院高等科

対戦相手:都飛鳥

台風の影響で高等科のグラウンドも南風が吹き荒れる中、9対1で都飛鳥高校に我が学習院高等科が快勝しました。

学習院が順当勝ち!9-1で都立飛鳥を撃破

8月16日、第98回全国高校サッカー選手権東京予選の1次予選2回戦、学習院対都立飛鳥が学習院高校で行われ、9-1で学習院が勝利し次戦に駒を進めた。

開始直後と前半終了間際に田中玲士のゴールなどで3点リードで折り返した学習院は、後半にも石川智祥、京谷理生、西郡佑馬らを中心に攻め続け、更に6点を奪い9点リードと試合を決定付ける。【高校サッカードットコムより】

2.3回戦 8月20日(火)

場所 学習院高等科

対戦相手:日大櫻丘

朝からの雨もやみ蒸し暑さだけが残る中、キックオフとなり前半後半順調に学習院ペースで進み、5対0で日大櫻丘高校に勝利しました。

3.一次予選決勝 8月22日(木)

場所 駒沢補助競技場

対戦相手:都立片倉(八王子)

内藤政武学習院院長が応援に駆けつけて頂いた結果、3対2で学習院高等科が勝利しました。

前半 2:0 :コーナキックからのヘディングとPK

後半 1;2 :シュートを相手キーパーがミス、後半の相手猛攻をしのぐ

学習院、2年ぶりに1次予選を突破!

8月22日、第98回全国高校サッカー選手権東京予選の1次予選ブロック決勝1日目が行われ、駒沢補助競技場で行われた第4試合で学習院が田村侑大と田中玲士、町田笙太朗のゴールにより3-2で都立片倉を下し2年ぶりに1次予選を突破した。【高校サッカードットコムより】

学習院ハワイアン桜友会が主催する、チャリティ・メレ・フラ・コンサートは、数えて今年が第15回目。鴻池 薫とハワイアン・ソウル・フレンズとハング・ルース・ウィズKAIの生演奏をバックに、去る7月28日(日)盛大に開催された。

このコンサートの収益は、今年も「とうきょう・はっぴーくらぶ」、「ESAアジア教育支援の会」の二つのNPO法人他に寄贈させていただきました。

学習院OB・OGのハワイアン関係者が中心となって作られた“学習院ハワイアン桜友会”は例年大勢のお客様を迎えて、学習院創立100周年記念館正堂でコンサートを開催しています。

今年は7組のフラ教室を迎えて、幼稚園児からご高齢の方まで、総勢200人を超える出演者が賑やかにステージを飾り、合わせて両バンドが主宰するウクレレスクールの生徒さんたちも登場する華やかな舞台を観客に楽しんでいただきました。

ハワイアン桜友会事務局

37年政治学科卒 平田 邦彦