創部50周年を迎えて

当部は、昭和28年に故内山寿朗初代会長、現飯田亮名誉会長を中心に同好会として創部致しました。日本で馴染みのないス ポーツでしたので、創部当時の先輩方は防具を揃えたり、部員を集めたりと大変ご苦労されたと思います。

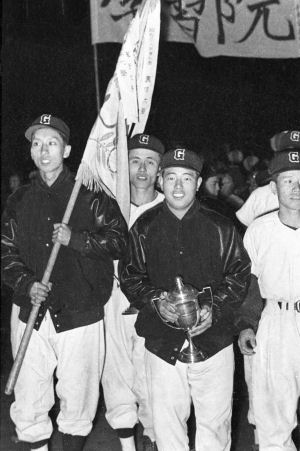

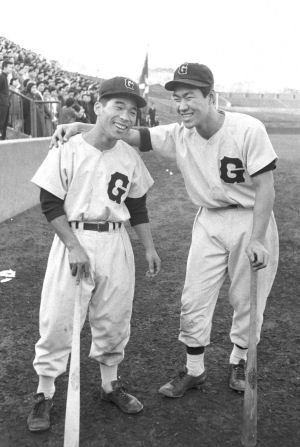

昭和31年に関東学生アメリカンフットボール連盟に加入させて頂きました。当時の連盟は六大学中心で行われており、学習院は7番目に加入させて頂きまし た。連盟加入と同時に甲南大学との定期戦も開始。昭和43年には、12年間負け続けた甲南戦に勝利して、その年に同好会から部に昇格しました。

フットボールはメンタルな部分と格闘技が半々くらいに必要なスポーツなので、格闘技的な要素を持つスポーツが、学習院の校風の中で育っていくかどうか心 配でしたが、平成に入り部員数も増え、100名を擁するクラブに成長致しました。

平成3年には2部全勝優勝、1部との入れ替え戦に出場致しました。その後、学生の運動部離れで部員数の減少、3部転落等もありましたが、3年前に2部に 復帰し、昨シーズンは部員数60名で、16年ぶりに甲南大学(現在関西1部校)に勝利、四大戦2位、リーグ戦2位という成績を残せました。

さてわが部は今年(2003)で創部50周年を迎えることが出来ました。平成15年2月15日、東京、椿山荘でご来賓、桜鎧会員、現役約400名の方々にお集まり頂 き、賑やかに50周年の式典を執り行う事ができました。

50周年を機に現役に望む事は、上位を目指すことはもちろんですが、学習院の綿々と続く教育方針の下、フットボールを通じて心身を鍛え、”たくましく心 豊かな人間” に成長して欲しいと思います。桜鎧会会員、現役共々、力を合わせて微力ではありますが、学習院の発展の一助になるように精進致す所存でござ います。皆様におかれましても、今後とも益々のご指導、ご声援をお願い申し上げます。