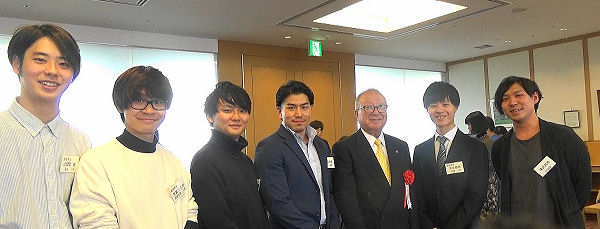

令和元年6月1日(土)15時から史学部OB・OG会である「桜史会」は、輔仁会館2階ラウンジで、第30回定時総会を、OB・OGの他、現役も含め約40名で開催しました。

2018年度事業報告、決算報告書並びに会計監査報告及び2019年度事業計画(案)、収支予算(案)を満場一致で承認しました。

今年度は、オール学習院の参加、講演会の開催、会報の発行などの活動に加え、2年に1度の桜史会旅行を10月19日~20日に金沢にて開催することもあり、旅行の詳細について説明を行いました。また、史学部創部70周年を迎える節目の年でもあり、その区切りとして秋の学園祭にあわせ現役とともに記念の懇親会を開催することとし、OB・OGへの参加を積極的に働きかけていくことも提案されました。

現役執行部からは、6月の博物館見学開催の紹介もあり、引き続き現役との交流にも力を入れていくことが確認されました。

その後、同会場での懇親を図り、70年を迎える部の歴史のお話や、互いの近況を確認しあい、さらに恒例となった有志で2次会、3次会も行い現役、OB・OG間の交流を図りました。

藤崎光太郎(H2)記

「オール学習院の集い」が本年(平成31年4月14日)も開催されました。

「オール学習院の集い」が本年(平成31年4月14日)も開催されました。