水桜会は学習院水泳部の卒業生で構成され、会員の親睦と、現役水泳部の活動支援を目的にしています。学習院大学、高等科・中等科、学習院女子大学、女子部高等科・中等科の全水泳部を対象としています。

学習院水泳部は、昭和10年に結成されました。1年がかりで学生たちの勤労奉仕をもとに目白にプールが完成したときです。全国に数ある水泳部のなかで先輩たちの手作りの苦労によるプールを持つ学校はほとんど例がありません。

誕生した水泳部は、学習院伝統の古式泳法「水府流」から近代泳法へ転換し昭和16年には東京高師付属中学(現つくば大付属高校)との間で第1回定期戦を開始し、また旧制高校のインターハイに参加して好成績を上げ本格的活動を開始しました。

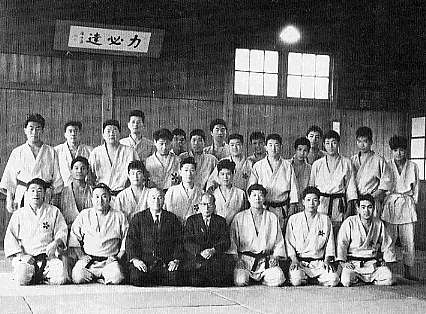

第2次大戦で中断したあと、昭和24年には、高等科がインカレ3部の水球で優勝し、25年に新設された大学水泳部は、関東学生の競泳と水球の両分野で26年3部優勝、27年2部優勝と連戦連勝で1部に昇格する大活躍をとげました。

こうした水泳部の活躍を支えるため、昭和23年にOBが結集して「クラブ・ラナ」が結成され、一般学生を対象に水泳講習会などを開催して好評をえました。これを母体に正式なOB組織として発足したのが水桜会で、今日まで男女各水泳部の発展を支えてきました。

水桜会は、平成7年春、会員175名から1,350万円の募金を集め、目白プールの温水化装置を新設し、学習院に寄付しました。時代の進歩につれて各大学プールは室内温水プールが主流となり、水球はじめ競泳の試合もシーズンが早まり、早春の冷水での練習がハンデとなってきたためです。募金はその2年前に亡くなった藤崎 健氏(昭30大卒)のご遺族からいただいた100万円を基にして会員諸氏によびかけ、昭和14年旧制高等科卒の小出英忠先輩はじめ大學、高校、中学、女子部の卒業生から広く寄せられました。この募金活動は水桜会の基盤を固めるために大きな役割を果たしました。

(文責 昭和24年旧高卒 小島宣夫)

大学水泳部の発足 -たった二人の水泳部-

大学水泳部発足時の詳細については、昭和60年に水桜会が発行した我が半世紀-創部50周年記念文集に詳しく記載されているので、ここではその一部を引用しながら概要を御紹介したい。

大学水泳部が発足したのは1950年(昭和25年)、学習院大学が創設された翌年である。高等科水泳部には同級生が7名いたが、学習院大学へ進学し水泳を続けたのは僅か2名、私と渡辺正直君だけであった。二人とも中等科、高等科を通じて水泳部に所属していたので、大学にも水泳部を設けなければならないという使命感のようなものがあり、早い話が、二人共そのために学習院大学に進学したようなものだった。

入学早々水泳部は創ったものの、部員二人では如何ともし難い。新設の大学だから、関東学生は当然一番下の3部から始めることになる。水球リーグ戦に参加できない我々にとっては、東伏見の早大プールで行われた関東学生の競泳だけが唯一の行事となったが、ここでも少数部員の悲哀を味あわされた。初日100米自由形予選で私は予選をトップで通過したが、リレー種目に出場しない大学は参加資格無しとの大会役員の裁定で、二人ともその後のレースを泳ぐことはできなかった。結局初年度の大学水泳部の記録は、何も残っていない。この後二人で部員獲得に奔走し、1年上の楠瀬、小杉両先輩、同期の松島が入部、部員は5人となった。

こんな状況にもかかわらず、我々が部の将来の発展に希望と確信を持ち頑張ることができたのは、翌年および翌々年に高校から入ってくる後輩達に対する大きな期待があったからのように思う。前年の昭和24年、高校水泳部はインターハイで東京都代表として初の全国大会への切符を手に入れ、甲子園に出場した。この時我々と一緒に戦った仲間が入学してくれば、大学でも相当の成績が挙げられるはずだ。三部から駆け上がって3年後に一部で戦うという夢は、すでにこのたった二人の部員の時から我々の頭の中に出来上がっていた。

事実、翌51年には高等科からの藤崎、佐野、久松らに加え田原が入部し、水球は三部で全勝優勝、競泳も優勝し二部昇格した。この年の水泳連盟機関紙(水泳92号)には、『三部優勝の学習院は断然たる強みを見せ東工大との一戦を除いてはいずれも10点以上の得点差を示し、今すぐ二部で戦っても上位を狙える実力を有してる。春の合同練習に最も熱心な態度を堅持した学校の一つであったことを想起すれば、当然の帰結と云って差し支えない。』と記されている。さらに52年には後藤、鏑木、高橋、花山、松石らの新鋭を加え、水球、競泳とも二部優勝一部昇格と、夢は現実のものとなった。

最後の年、一部では立教大学一勝したのみで五位に甘んじたが、全日本では学生二位の早稲田と延長二回の大接戦を演じ、1-0で破れはしたがこの年の水球界の話題となった。3年前たった二人で辛酸を舐めた大学水泳部も、4年間を通じてまずまずの滑り出しだったと云って好かろう。

翌年卒業試験を終え、4月1日までの自由な時間を何に使って、渡辺と二人で戦争の影響などで混乱していたOB名簿の整備にとりかかった。一部に昇格し新聞に名前が出るようになってから、知らない先輩が試合を見にきてくれたこともあり、OBの有難さを感じていたことも影響していたように思う。何とか名簿が出来上がってから、プールサイドに数人が集まりOB会の名称を考えた。私の記憶に誤りがなければ、「水桜会」の名は1954年3月ここで生れている。

(文責 昭27年大卒 加藤正躬)

大学女子水泳部設立と松沢洋子さん

1956年4月4日から7日間、神田YWCAプールで、日本水泳連盟主催の下に「シンクロナイズド スイミング講習会」を開催することになった。はたして何名集まるか見当持つかなかった。物珍しさからかマスコミの取り上げられるようになったとは言え、120名程の応募者があったのには驚いた。「初期の選手はこの講習生の中から育った」これは当時、文部省の文官であり、私どもの指導者であった串田正夫先生の「シンクロの歴史」からの抜粋である。

女子水泳部の設立とこのシンクロとは切っても切れない関係がある。講習会の初日120名集まったメンバーも最終日には10名足らずになった。その中の6名が日本初のシンクロ競技会に出場し、そのうちの3名が松沢洋子、立石佳子、(現姓:立石)、佐々木裕子(共に昭34大卒)の学習院生であった。

練習するプールを求め、当然のことのように学習院のプールを使おうとした。しかし私達は「水泳部」でもなく「男子」でもなかった。当時プールは男子水泳部のものであった。1936年のベルリン オリンピックの団長で、日本水泳連盟のシンクロ普及部長を当時されていた松沢洋子さんの父君松沢一鶴氏の見えざるお力のお陰もあり、私達は女子水泳部員となれた。

その頃、松沢さんはいつも走っていた。その後ろに、立石、佐々木も言われるままに彼女に従って走った。松沢さんはチーム,ヂュエットの二種目で優勝した。何時も先を見て走り続けた松沢洋子は1961年帰らぬ人となった。

今、シンクロの会で私達は「化石」と呼ばれている。縄文時代のシンクロを経験した者として、今はすべてが懐かしい。

(文責 昭34年大卒 佐々木裕子)

中等科水泳部の誕生

水桜会の歴史にも触れられているとおり、昭和23年夏に目白のプールにおいてクラブ・ラナ主催の水泳講習会が行われました。敗戦後の娯楽も極めて少ない時代であったので大勢の少年、少女が参加し、水泳の爽快さ、面白さを満喫させられました。

昭和24年中等科が小金井から戸山の女子部構内に移転したことで目白のプールもグーンと身近になり、講習会で水泳熱の虜になった少年たちが「中等科水泳部」を作ろうと言う機運が一気に盛り上がり、その年の夏に結成されたと記憶します。部長は当然、猿木恭経先生(エテキ、日本泳法「小堀流師範」)が労をとってくださり、部員には3年生が岡村さん(名不詳)、2年に植田泰治、黒木正芳、林忠治、川原敏資、上田宏、江口公忠そして私渡辺勝彦、1年に小野寺龍二、前田兼利、佐藤肇等々の諸君が参加したと思います。

シーズン中は午後3時過ぎ授業が終わると皆で一団となって戸山から目白まで歩いて行き、学習院の馬場わきの坂道を登ってプールに通いました。コーチは確か戸沢孝寿先輩(昭25年高卒)が行ってくださり、厳しい練習の中にも有益な楽しいお話があり、みんな生き生きと目白に通ったものでした。翌25年9月、筑波大附属中学との第一回対抗戦が行われましたが、附属には天野、小林、本郷、平野君等強豪ぞろいで惜敗したのを未だに憶えています。

(文責 昭33年大卒 渡辺勝彦)

平成17年2月26日、学習院大学ソフトボール部の部長兼監督として40数年にわたってご指導いただいた齋藤滋雄教授の定年退職を記念する会が目白で催された。男・女ソフトボール部OB会を中心に現役部員をまじえた記念の会で、午前中は大学北グラウンドでの現役対OB戦、午後は百周年記念会館小講堂での200名を集めた「退官を祝う会」と、終日をかけた盛大なものとなった。

平成17年2月26日、学習院大学ソフトボール部の部長兼監督として40数年にわたってご指導いただいた齋藤滋雄教授の定年退職を記念する会が目白で催された。男・女ソフトボール部OB会を中心に現役部員をまじえた記念の会で、午前中は大学北グラウンドでの現役対OB戦、午後は百周年記念会館小講堂での200名を集めた「退官を祝う会」と、終日をかけた盛大なものとなった。